为适应科技工作者个性化、系统化和动态化的科技文献获取需求,提出基于情境感知的科技文献协同推荐方法。系统地分析情境、科技工作者和科技文献之间的关系,建立情境感知的科技文献协同推荐过程模型,并对该过程实现中的关键方法展开深入探讨;同时构建对应的推荐系统并通过实验验证该协同推荐方法的有效性。

In order to meet the demand of Scientific & Technical Workers(STWs) acquiring personalized, systematized and dynamical Scientific & Technical Literatures(STLs),an approach of STLs collaborative recommend based context aware is proposed.The relation among context, STWs and STLs is analyzed,then the process model of STLs collaborative recommend based on context aware is put forward, and key methods in this process are studied in detail. Finally,corresponding system is built, and an experiment is conducted to verify the effectiveness of the collaborative recommend proposed in this paper.

随着科技文献向数字化、网络化转变,为适应科技工作者的个性化、系统化和动态化的科技文献获取需求,以科技工作者为中心的个性化科技文献服务应运而生。在科技工作者获取科技文献过程中,其个性化的科技文献服务需求具有情境敏感性。情境(Context)是与知识和知识活动等相关的条件、背景和环境等,既包括相关的物理、社会、业务等外部环境、背景因素,也包括知识工作者的认知、经验、心理等内部因素,是人们在知识生产创造和共享应用等知识活动过程中的个性化特征,已成为知识共享和重用的重要基础[ 1]。因此情境是区分、识别人们在不同知识活动过程中个性化特征的关键要素,已成为知识工作者与知识联系、沟通的桥梁和纽带。对于科研工作者,通过及时系统地感知其从事科研活动过程中的情境信息,并利用这些情境为其推荐个性化、系统化和动态化的科技文献,是实现个性化科技文献服务的有效手段和方法。

当前,随着情境与情境感知方法研究的不断深入,在个性化信息服务和个性化推荐等领域中开始探求基于情境和情境感知的方法。在个性化信息服务领域,唐晓玲等[ 2]构建了一种基于查询情境的个性化检索模型,Hong等[ 3]提出了在情境感知计算基础上利用情境历史提供个性化信息服务的框架并构建了原型系统,潘旭伟等[ 4]提出了基于情境感知和本体的自适应个性化信息服务方法,周莉等[ 5]在电子商务中提出并实现了情境感知的个性化商品信息服务。在个性化推荐领域,Adomavicis等[ 6]较早指出将情境信息融入到推荐系统将有利于提高推荐精确度,从而提出“情境感知推荐系统”概念;之后基于情境感知的个性化推荐得到了较多研究,如EI Helou等[ 7]在个人学习环境中提出了面向情境感知推荐的3A推荐系统,Hosseini-Pozveh等[ 8]在移动商务领域提出了情境感知推荐的多维方法,Wang等[ 9]将情境感知的个性化推荐应用到自适应普适学习系统中,高旻等[ 10]提出了基于个性化情境和项目的协同推荐。尽管情境和情境感知方法在个性化信息服务和个性化推荐等领域取得了不少研究进展,但是关于在科技文献的个性化推荐领域该如何建立科技工作的情境模型,如何利用情境实现科技文献的协同推荐等问题没有得到系统的探讨。为此,本文从科技工作者的情境出发,系统地研究基于情境感知的科技文献协同推荐方法。

科技工作者在获取科技文献的过程中,特定的文献可以被多个科技工作者获取利用,科技工作者也可以获取多个不同的科技文献,因此不同的科技文献通过科技工作者的持续访问获取建立起了彼此间的联系。而科技工作者访问获取科技文献的过程总是在特定的情境下发生的。不同的科技工作者可能具有相同或相似的情境,这样根据情境的相似性就可以建立起不同科技工作者之间的联系。因此,科技工作者访问获取科技文献的过程是情境、科技工作者和科技文献三者之间协同作用的结果,因此科技工作者获取科技文献的过程可表示为以下三元组:

STLProc:=(U,D,C)

其中:STLProc表示科技工作者获取科技文献过程;U表示科技工作者;D表示科技文献;C表示获取文献过程中科技工作者所处的情境。

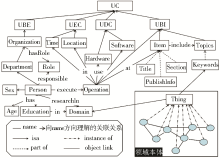

在科技工作者获取文献过程中,情境、科技工作者和科技文献之间的内在关系模型如图1所示:

在该关系模型中,科技工作者通过所具有的相同或相似情境建立了彼此间关联,而科技文献也通过科技工作者共同的访问获取建立起了相互间的关联。因此在相似情境基础上,可以利用科技工作者之间、科技文献之间以及科技工作者与科技文献之间所存在的关联关系,为特定情境下的科技工作者推荐满足其需求的个性化、系统化和动态化科技文献,即基于情境感知的科技文献协同推荐。

由上述对情境、科技工作者和科技文献之间的关系模型可见,科技工作者总是处于特定情境下访问获取科技文献,利用相同或相似情境可为科技工作者推荐其所需的个性化科技文献。为此,建立了基于情境感知的科技文献协同推荐过程模型,如图2所示:

在该过程模型中,处在特定情境下的科技工作者的情境被识别感知,建立起描述其个性化情形特征的情境模型。该情境模型通过与其他科技工作者的情境模型进行相似性评估,发现具有相似情境的其他科技工作者。而通过其他科技工作者对科技文献的访问获取记录,可以找到其所关联的文献集合。这些科技文献并不直接提供给科技工作者,而是根据科技文献被访问获取的频度、科技文献间的关联度和科技文献的新颖性等对这些关联文献进行优化处理,形成更加匹配科技工作者需求的、系统化的文献列表集合,作为协同推荐结果提供给科技工作者。这样科技工作者得到个性化、系统化的科技文献结果集后,通过选择访问获取其中的部分科技文献辅助其完成任务或解决科研问题,而这些行为又被记录下来,作为下一个时间情境信息的来源。如此,科技工作者的情境信息不断地得到更新,使科技文献推荐服务能够根据科技工作者情境的不断变化实现自适应动态化调整,从而最终实现个性化、系统化和动态化的科技文献服务。

从图2的过程模型可见,要实现基于情境感知的科技文献协同推荐,需要识别感知科技工作者的特定情境并构建情境模型,在此基础上通过情境的相似性评估发现相似科技工作者群,并对他们所关联的科技文献进行优化处理后提供推荐结果。

在个性化科技文献服务中,情境是指科技工作者访问获取科技文献活动过程中的相关的条件、背景和环境等刻画其个性化特征的要素。在提取刻画科技工作者个性化特征的情境要素基础上,考虑情境信息的可识别感知性,构建了科技工作者情境模型,如下:

UC:=(UBE, UEC, UDC, UBI)

其中:UC表示科技工作者情境模型;UBE表示科技工作者背景要素集;UEC表示科技工作者环境要素集;UDC表示科技工作者设备要素集;UBI表示科技工作者行为要素集。

UBE是科技工作者存在的多种背景因素的集合,主要包括所在单位(Affiliation)、性别(Sex)、角色(Role)、年龄(Age)、教育背景(Education)、研究领域(Domain)等,即:

UBE:=(Affiliation, Sex, Role, Age, Education, Domain)

UEC是科技工作者在访问获取科技文献的环境要素集合,主要是指科技工作者访问获取科技文献的时间(Time)和地点(Location),因此UEC可表示为:

UEC:=(Time, Location)

UDC是科技工作者在访问获取科技文献过程中的设备要素,是其所使用的硬件(Hardware)或软件(Software)环境,即:

UDC:=(Hardware, Software)

UBI是科技工作者访问获取科技文献过程中的操作行为集合,可表示为:

UBI:=(Item, Topics,

其中,Item为具体的科技文献对象,Topics为该科技文献所包含的主题,

上述情境模型中的各要素被集成到基于OWL[ 11]语义本体的统一描述模型中。OWL本体本质上是关于本体概念及其关系的集合,将上述情境模型中的各个概念和属性转化为语义本体的类(概念)和关系,就形成了基于语义本体的情境模型。图3为基于语义本体的科技工作者情境模型示意图。

为实现基于情境感知的科技文献协同推荐服务,必须识别科技工作者的情境信息,感知其情境,即感知科技工作者当前正在做什么,他想做什么等情境信息。根据上述的情境模型所确定的情境要素及其所表现出的动态性和连续性不同,确定了不同情境识别感知方法,如表1所示:

| 表1 不同情境要素的识别感知方法 |

在表1不同情境要素的识别感知方法中,随着时间的推移过程,其情境要素的构成或其属性值将发生不断的变化,需要在识别感知过程中进行有效的处理。对于稳定连续的背景要素,在阶段性识别感知过程中,当发现新的情境构成要素或属性值时,将新的要素和属性值添加到情境模型中即可。对于动态不连续的环境要素和设备要素,可以取最新识别感知到的情境构成要素及对应的属性值,忽略历史值。对于动态连续的行为要素,由于其所具有的连续性,需要综合考虑历史和当前的情境构成要素及其对应属性值,需要通过对科技工作者行为事务集的动态化分析识别感知。

科技工作者的行为事务tr为在同一个会话时间段T内其对科技文献的访问操作过程记录,可形式化定义为如下多元组:

{tr.u, (tr.item1, tr.topics1, tr.operation1, tr.startTime1, tr.endTime1), …, (tr.itemn,tr.topicsn, tr.operationn, tr.startTimen, tr.endTimen)}

其中tr.u表示访问获取科技文献的科技工作者;五元组(tr.item,tr.topics, tr.operation, tr.startTime, tr.endTime)表示科技工作者的每一次科技文献访问获取操作,tr.item表示访问获取的文献对象,tr.topics表示访问获取的文献对象所包含的主题,tr.operation表示对文献对象所执行的操作,tr.startTime和tr.endTime分别为该操作的开始和结束时间。因此,将所有行为事务tr按照时间顺序组成该科技工作者在科技文献访问操作过程中的事务集:

TRu={tri|1≤i≤|TRu|}

|TRu|为科技工作者的会话总数。

科技工作者对科技文献的主要操作包括添加标签(标记)、下载、收藏、浏览等,不同的操作暗含了其对文献所包含主题的关注度,根据笔者经验,建立了不同操作所表示的含义及对应的权重取值,如表2所示:

| 表2 文献不同访问获取操作对应的意义及权重 |

根据科技工作者当前的访问获取操作可确定其对特定主题的关注度,根据行为事务tri∈TRu,特定主题p的权重确定方法如下:

wp=

其中,wp为主题p的权重;M为不同文献访问获取操作总数;w(j)为j访问获取操作的权重;tlfi=log(length/time),length为科技文献的字节大小,time为执行该访问获取操作所花费的时间,由行为事务中记录的tr.endTime与tr.startTime时间相减得到;δ为所有行为事物集TRu所跨越的时间长度,δi为第i个行为事务距最早的行为事务的时间间隔。

这样对不同类型的情境要素及其属性通过不同的识别感知处理方法,可识别感知当前科技工作者在访问获取科技文献过程中的情境信息,从而为基于情境感知的科技文献协同推荐建立基础。

在识别感知科技工作的情境信息基础上,为实现协同推荐,需要发现具有相同或相似情境的其他科技工作者群,该环节主要通过情境相似性评估实现。情境相似性评估是对给定的科技工作者情境模型与其他科技工作者情境模型之间的相似性作出评估判断,其本质是计算两个情境模型间的相似度。在上述的情境模型中,可以将情境模型中的各要素及其属性转化为树状的层次结构,因此可采用基于主情境模型树的相似性评估方法[ 12]。基于主情境模型树的相似性评估方法将给定的主情境模型与相比较的客情境模型都转化为树结构形式,通过计算主情境模型中各节点与客情境模型中对应节点间的相似度,得到的主情境模型根节点与客情境模型中对应节点间的相似度就是两个情境模型之间的相似度。关于基于主情境模型树的相似性评估方法在文献[12]中已有详细阐述。在基于情境感知的科技文献协同推荐中,把当前科技工作者的情境模型作为主情境模型,将需要评估的其他科技工作者的情境模型作为客情境模型,并将其转化为树结构,采用基于主情境模型树的相似性评估方法进行评估,从而找到具有较高相似度的其他科技工作者群。

通过情境相似性评估后可找到与当前科技工作者情境相似的其他科技工作者,这些科技工作者在持续的科技文献访问获取过程中,关联了大量的科技文献,这些科技文献可作为候选结果集推荐给当前科技工作者。为保证协同推荐的科技文献能够更好地满足科技工作者的需求并更加系统化,还需将这些候选的科技文献进行优化处理。为此提出了相似性、关联性和新颖性相结合的科技文献优度评价方法,建立了优度评价计算公式,如下:

Score(k)=sim(k)×ass(k)×new(k) (2)

其中,Score(k)为科技文献k的综合优度评价,sim(k)为科技文献k的相似性优度评价,ass(k)为科技文献k的关联性优度评价,new(k)为科技文献k的新颖性优度评价。

相似性优度评价结果sim(k)可根据不同的访问获取操作和次数确定,将其定义如下:

sim(k)=

其中,M和w(j)与公式(1)中的含义相同,分别为不同文献访问获取操作总数和访问获取操作的权重,N为相似科技工作者群对所关联所有科技文献的所有访问获取操作总数。

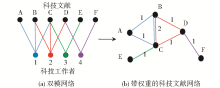

在相似科技工作者对科技文献的访问获取中,科技工作者与科技文献之间形成关联关系,如图4(a)所示。若两篇文献同时被一个科技工作者访问,那么就认为这两篇文献存在权重为1的边,这样可根据科技工作者与科技文献所构成的双模网络构建出带权重的科技文献网络,图4(b)即根据图4(a)所形成的科技文献网络。

根据带权重的科技文献网络,将科技文献k的关联性优度评价ass(k)定义为:

ass(k)=

其中,M为科技文献网络中与科技文献k相连的所有边的总数,w(j)为第j条边的权重;N为科技文献网络中所有边的总数,w(i)为第i条边的权重。

将相似科技工作者群所关联的科技文献按照发表的先后顺序从小到大排序,最早发表的文献序号为1,最后发表的文献序号为最大值Max,则将科技文献k的新颖性优度评价new(k)定义为:

new(k)=

其中,n(k)为科技文献k按时间顺序排序后的序号,β为预设的某一常量。

这样根据文献的相似性、关联性和新颖性计算得到科技文献的综合评价,并根据该综合评价结果的倒序将这些关联的科技文献系统化地推荐给当前科技工作者。

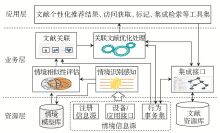

根据提出的基于情境感知的科技文献协同推荐过程模型及其相关方法,构建了相应的系统以支持基于情境感知的科技文献协同推荐的实现,其系统框架如图5所示:

该系统框架分为三个层次:

(1)资源层:该层主要包括情境信息源、文献资源库和情境模型库。其中情境信息源提供了获取科技工作者情境信息的各种来源,如科技工作者注册的基本信息、各种设备或应用程序提供的可获取情境信息的接口和科技工作者的科技文献访问获取行为事务集等;文献资源库为提供文献服务的各种文献数据库,在构建的系统中使用“中国知网”镜像数据库;情境模型库存储了识别获取的科技工作者情境信息并按OWL语义本体方式进行存储。

(2)业务层:该层是实现基于情境感知的科技文献协同推荐的核心。其中情境识别感知组件从各种不同类型的情境信息源中识别感知得到所需的情境信息,并将其转换为OWL语义本体存储到情境模型库中。在具体实现中,主要通过以下方式识别感知情境信息:

①通过科技工作者在系统中的注册信息获得其基本背景情境信息;

②通过IP地址获得科技工作者的地点情境信息;

③通过操作系统获得时间、设备和应用软件等情境信息;

④通过跟踪科技工作者在系统上的文献访问获取行为获得其关注的主题情境信息。

在情境识别感知基础上,通过情境相似性评估组件获得情境相似的科技工作者群,根据这些科技工作者群的行为事务集,通过文献关联组件得到这些科技工作者所访问获取过的各种文献,而这些文献通过关联文献优化处理组件得到最后的推荐排序结果并推荐给科技工作者。上述4个组件实现了基于情境感知的科技文献协同推荐方法的最核心功能,但是有关科技文献的访问获取及其行为记录发生在文献资源库中,需要有相应的接口获得这些信息,而在业务层中的集成接口组件正是为了实现该功能。通过集成接口组件实现对文献资源库中科技文献的访问获取并及时将科技工作者的访问获取行为记录存储到行为事务数据集中。

(3)应用层:该层提供了系统与科技工作者之间的交互,实现对科技文献协同推荐结果的显示以供科技工作者查看,并访问获取科技文献等。此外,为支持用户的直接查询检索,该层还提供了集成检索工具以便在系统中直接检索文献资源库中的科技文献。

为验证本文提出的基于情境感知的科技文献协同推荐方法的有效性,在构建的基于情境感知的科技文献协同推荐系统中展开了实验研究。

(1)实验准备

①选取来自信息管理与信息系统、图书馆与情报科学、知识管理与创新以及科技管理等4个不同研究领域总共20位科技工作者(大学老师和研究生)作为本次实验研究的对象;

②将实验目的、实验过程和构建系统的使用等对20位参与实验的科技工作者进行说明;

③参与实验的每位科技工作者在构建的系统中注册个人基本背景信息。

(2)实验过程

①参与实验的20位科技工作者根据自己的研究领域各自选取3到6个关键词通过系统提供的集成检索工具检索“中国知网”镜像数据库;

②参与实验的每位科技工作者根据检索结果对自己科研工作的相关性,在系统中执行“标记”、“下载”、“收藏”和“浏览”等不同操作,系统自动记录这些行为到行为事务集数据库;

③系统根据注册信息、设备与应用接口以及行为事务集识别感知科技工作者的情境信息,在此基础上实现科技文献的协同推荐。

④上述每位科技工作者的检索及其对应的文献访问获取操作在一周内完成,待每位科技工作者都完成这些工作后,再次登录系统所得到的科技文献推荐结果作为本次实验结果进行评估。

(3)实验结果评估与分析

为评估基于情境感知的科技文献协同推荐方法的有效性,采用主观评估和客观评估相结合的评估方法。

主观评估通过对实验最后的科技文献协同推荐结果,根据“满意”、“基本满意”和“不满意”三个满意度等级进行主观评价。

客观评价采用R-Precision测评指标对最后推荐结果进行评估。在一般情况下,科技工作者只会对前30个科技文献推荐结果进行查看,因此设置R值为30。在评估过程中,若最后的推荐结果数量少于30个,取实际推荐的科技文献数作为评估基数;若推荐结果数量多于30个,取推荐结果的前30个作为评估基数。因为最后推荐给科技工作者的科技文献可能已经被该科技工作者进行过访问获取,所以在实验结果评估中除考虑在最后推荐的科技文献被科技工作者访问获取操作外,还将考虑其之前是否对推荐结果中的科技文献进行过访问获取。例如科技文献A出现在某科技工作者最后推荐结果集中,该科技工作者在该推荐结果中并没有对该文献进行“下载”、“收藏”等访问获取操作,但是在此之前若该科技工作者“下载”或“收藏”了科技文献A,那么科技文献A被认为是与该科技工作者相关的科技文献。

根据上述主观评估和客观评估方法,对20位参与实验的科技工作者文献推荐结果评估的基本数据如表3所示(根据推荐文献总数排序):

| 表3 实验评估结果 |

若一个科技工作者对某科技文献进行了“标记”、“下载”、“收藏”或“浏览”这样的访问获取操作,表明该文献与其有较大相关性,从表3的实验统计结果可见其总体R-Precision达到了76.89%,表明本文提出的协同推荐方法总体效果良好。且从主观评价的结果来看,多数参与实验的科技工作者对协同推荐的结果为“满意”和“基本满意”,也从参与实验的个体角度验证了该方法有较好的适用性。

另外,对协同推荐结果最终的R-Precision较低或主观评价不满意的科技工作者的推荐过程数据进一步分析发现,导致最终推荐结果不佳的主要原因在于推荐过程中根据情境相似度评估找到的情境相似科技工作者数量少且情境相似度比较低。因此,随着实际使用系统的科技工作者数量和科技文献访问获取操作的增加,其协同推荐效果可以得到提升改善。

随着科技文献向数字化和网络化的转变,面对海量的科技文献如何为科技工作者提供个性化、系统化、动态化的科技文献成为科技文献服务面临的重要问题。科技工作者访问获取科技文献的过程总是在特定的情境下发生,利用科技工作者在访问获取科技文献过程中情境的相似性为个性化的科技文献推荐服务提供了手段和方法,为此本文提出了基于情境感知的科技文献协同推荐方法,建立了对应的协同推荐过程模型,并对该过程实现中情境模型构建、情境识别感知、情境相似性评估和关联文献优化处理关键方法进行深入探讨,构建了相应的系统并在该系统上进行了实验研究,验证了本文提出的基于情境感知的科技文献协同推荐方法的有效性。

基于情境感知的科技文献协同推荐方法通过寻找具有相似情境的科技工作者群,为个性化、系统化和动态化的科技文献服务提供了一种新思路,并能有效地促进科技文献服务质量的提升。本文通过实验研究初步验证了其有效性,下一步工作需要考虑如何进一步在大范围的数据集中对该方法进行验证和完善。同其他协同推荐方法一样,基于情境感知的科技文献协同推荐方法存在如下不足:

(1)应用方面:若某科技文献没有被具有相似情境的其他科技工作者访问过,那么它不可能得到推荐;

(2)技术方面:在使用初期,由于没有足够的用户及其情境信息,很难来评价和发现具有相似情境的科技工作者群,从而不能很好地进行个性化推荐。

针对这些不足,如何结合科技工作者情境与科技文献自身间所存在的相似性实现科技文献个性化推荐并与协同推荐进行结合是下一步需要探讨的问题。

| [1] |

( |

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

( |

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|