1 引言

数字人文(Digital Humanities)发轫于人文计算(Humanity Computing),在地理信息系统(Geographic Information System,GIS)、数据挖掘、可视化等现代信息技术飞速发展的背景下,为传统人文学科的研究注入了新的血液,拓展了传统人文学科的研究范式和研究思路[1⇓-3]。图情档(图书馆学、情报学、档案学)领域作为数字人文发展的反应池,也获得了极大的能量和动力[4]。当前,数字人文研究的开展方式一般为“项目制”,即利用数字人文技术和信息资源解决一个专题的人文研究问题[5]。其中,时空类数字人文项目因将“空间”与“时间”相结合,把各种现代信息技术引入人文研究工作中,得到众多数字人文研究者的青睐。

本文以诗人李白为例,基于已有文献资料进行数据获取与整理,一方面,利用Protégé本体构建工具构建诗人的本体模型[8],从而进行诗人概念模型的定义,完成初步的知识建模和组织;另一方面,利用GIS技术呈现李白的时空情感轨迹,以可视化的方式展示李白一生的时空轨迹及情感倾向,并从时间和空间维度对情感轨迹变化进行统计分析,深入探究李白的人物形象,挖掘背后的隐藏知识。

2 相关研究

时空数据是一个地理信息学名词,即同时具有时间和空间属性的数据,时空数据概念的引入为数字人文的研究提供了极大的助力。高劲松等[9]构建了基于对象-事件的文物时空数据模型,以青铜器作为研究对象建立其时空表达模型展示青铜器的时空信息变化,并利用时空可视化工具对青铜器进行了可视化展示。曹飞飞[10]以《建康实录》为来源文献,探索从历史文献中提取人物信息的方法,将六朝人物关系数据在统一的时空框架下组织起来,建立了六朝人物关系数据库和地理信息系统,从而满足相关研究的需要。张雪英等[11]以时间和空间特征为基本维度,呈现了地理实体的演化过程,并实现了复杂地理关系的形式化描述,最后构建出具有时空特征的地理知识图谱。刘菊等[12]基于众包思想,构建了古琴名人轨迹数据库和知识数据库,最后建立了基于WebGIS的古琴名人时空信息采集系统,以此实现对古琴名人轨迹的可视化查询。

近年来,时空类数字人文研究得到了文学界的高度关注。过去的文学研究主要侧重于内容维度和时间维度,对空间维度的研究明显不够,以至于忽略了作品本身的地域文化、民族文化、作者生平轨迹变化、作品情感维度变化及文化中心转移等空间方面的研究,而这些空间因素最终都影响了作者的行文和叙事方式[13]。在文学界,将运用地理空间科学方法研究文学的方式称为文学地理学,除了校正传统的时间线性思维模式外,还拓展了新的文学研究思路[14]。邹亚国等[15]利用GIS技术研究历代诗人诗词中涉及的地名,这有利于认识中国历史地理环境的变化过程,通过点分布模式分析算法探究其时空格局及成因。黄鹏程等[16]以《晚晴簃诗汇》为例,探究了诗人的地理时空维度分布,再结合定量统计、分析、可视化等方式研究其静态分布和动态演变,最后讨论了文学地理分布的路径与关系性的研究。张云中等[17]从数字人文视角出发,以中国历代人物传记资料库(CBDB)、上图古籍资源、古诗文等研究资料为数据源,借助MySQL、LodLive等工具进行数据的存储、转化、发布、查询与可视化,最终构建了历史文化名人游学足迹的知识图谱。张卫等[7]针对古诗及鉴赏文本缺乏学习语料的现状,提出一种“冷启动”的字序列自动标注方法,之后引入机器学习和深度学习的模型,实现了大规模的情感术语抽取。

综合上述研究,在数字人文的背景下,已有部分学者分别从时空角度、轨迹角度、情感角度等对文学作品进行数字化、数据化、语义化的研究,而这些研究大多是基于数字人文中的“文”展开,较少考虑到数字人文中的“人”。本文则从数字人文中的“人”展开,以唐代诗人李白为例,对其时空情感轨迹展开研究,综合考虑了时空、情感、轨迹三个维度进行详细研究。

3 诗人时空情感轨迹框架构建

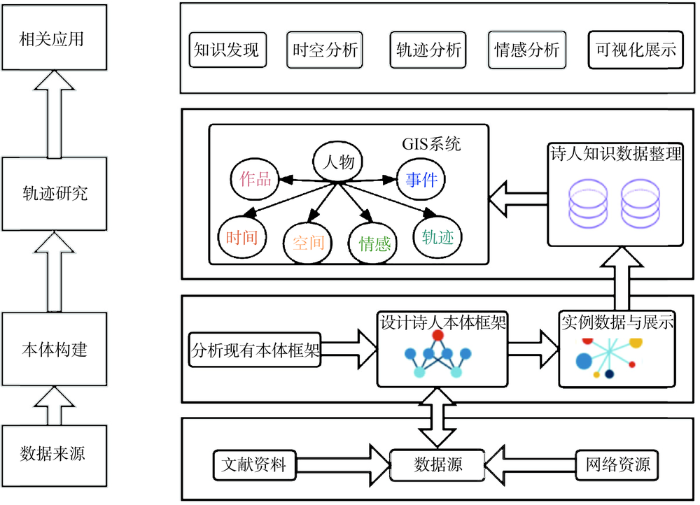

为了充分研究诗人的时空、情感及轨迹变化,按照自底向上的方式构建诗人的时空情感轨迹框架,如图1所示。

图1

图1

诗人时空情感轨迹框架

Fig.1

The Poet’s Emotional Trajectory Framework in Space and Time

整体框架分为数据来源、本体构建、轨迹研究和相关应用4个层次。数据来源层主要是调研诗人的相关文献资料,如年谱、编年笺注等,同时以网络资源补充文本资源的不足,融合生成数据源。本体构建层在对已有本体复用的基础上通过Protégé构建诗人的知识本体并对实例进行可视化,且在构建本体过程中与数据源存在交互更新关系,可以对数据源与本体进行不断更新,使之逐渐完善。轨迹研究层是对本体实例化数据的进一步动态展示,弥补本体实例化展示在轨迹变化上存在的不足。相关应用层是对诗人的时空、情感、轨迹进行详细的分析。

3.1 案例选择与数据来源

(1) 案例选择

唐代(618年-907年)历经21帝,289年,是中华民族历史进程中最辉煌的时期之一,作为中国文学史上的巅峰,其中最令人瞩目的文学成就即是唐诗。被后人誉为“诗仙”的李白(701年-762年)创造了古代浪漫主义文学的高峰,一生留下了许多脍炙人口的古诗[18],其中有大量包含历史人物和历史事件的咏史诗,如唐玄宗、玉真公主、贺知章、孟浩然、杨贵妃、安史之乱等。因此,以李白为本文研究对象,一方面有其蕴含的文学价值,另一方面也极具历史价值。

(2) 数据来源

3.2 诗人本体模型构建

诗人的身份特性决定了在构建诗人本体时需要关注涉及诗人的各方面语义信息,如人物、事件、时间、空间、情感等实体以及实体的关系。本文以诗人人物为核心,面向人物事件,结合具体时间、空间和情感构建诗人本体,系统梳理出诗人的人物信息表达模型。

在本体复用时,选取国际博物馆协会(International Council Of Museums,ICOM)的概念参考模型(Conceptual Reference Model,CRM),CIDOC CRM提供了一套完善的文化遗产信息资源描述规范,其定义了90个实体和148个数据属性[22]。在结合实际考察后,本文选取E21人物(Person)、E5事件(Event)、E52时间(TimeSpan)、E53地点(Place)等多个实体和数据属性,在复用CIDOC CRM概念参考模型的基础上参考诗人人物领域的特有概念,自定义命名空间PTSE(Poet Time-Space Emotion),以满足构建时空本体模型的需要。

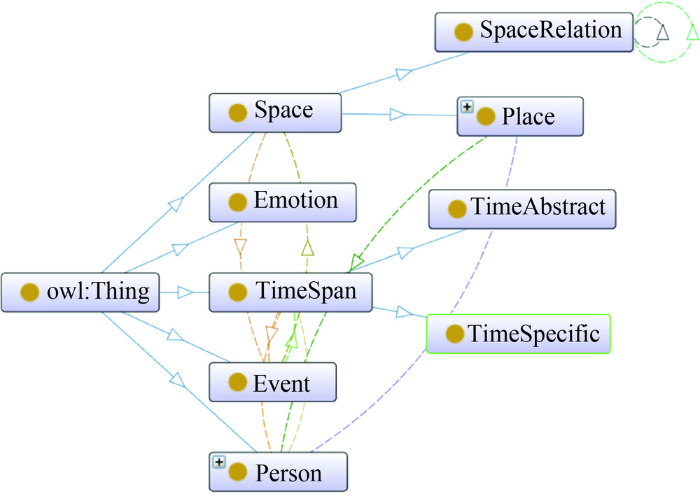

通过对诗人领域概念的分析,构建诗人时空概念知识体系,包括人物(Person)、时间(TimeSpan)、空间(Space)、事件(Event)、情感(Emotion)5个核心概念类。由于诗人的动态移动,因此在时间切片上出现多个地理位置,即地理位置子类,且不同地理位置之间存在移动轨迹,即空间关系类,因此空间类包括空间关系类(SpaceRelation)和地理位置类(Place)两个子类。而时间的描述包含宏观的历史时期与微观的具体时间点,因此时间类分为抽象时间类(TimeAbstract)和具体时间类(TimeSpecific)。人物类、时间类、空间类、事件类、情感类均表现为以人物为核心的具体信息内容特征,以数据属性所描述,具体类间层次结构如表1所示。

表1 核心概念类层次关系

Table 1

| 核心概念类 | 子类 |

|---|---|

| 人物(Crm:Person) | 无 |

| 时间(Crm:TimeSpan) | 抽象时间类(Crm:TimeAbstract)、 具体时间类(Crm:TimeSpecific) |

| 空间(PTSE:Space) | 空间关系类(PTSE:SpaceRelation)、 地理位置类(Crm:Place) |

| 事件(Crm:Event) | 无 |

| 情感(PTSE:Emotion) | 无 |

通过确定概念知识体系以及核心概念类,诗人本体的实体层次结构更加明晰,而核心概念类的具体描述需要多个核心元素的参与,属性的确立有利于进一步揭示本体模型间的关联关系及对详细内容的结构化呈现。本体中常用两种属性表述实体,分别是对象属性和数据属性。本文构建的诗人本体模型中共包含5个核心概念类,其中空间类和时间类包括两个子类,在以上核心概念类中存在人物与时间、人物与空间、人物与事件、事件与时间、事件与空间、事件与情感6类共12个对象属性,如表2所示。

表2 核心概念类对象属性

Table 2

| 含义 | 对象属性 | 定义域 | 值域 |

|---|---|---|---|

| 人物与空间 | PTSE:hasPerson | Crm:Place | Crm:Person |

| PTSE:isLocated | Crm:Person | Crm:Place | |

| 人物与时间 | PTSE:existTime | Crm:Person | Crm:TimeSpan |

| PTSE:existPerson | Crm:TimeSpan | Crm:Person | |

| 人物与事件 | PTSE:happenEvent | Crm:Person | Crm:Event |

| PTSE:containPerson | Crm:Event | Crm:Person | |

| 事件与时间 | PTSE:containTime PTSE:hasEvent | Crm:Event Crm:Timespan | Crm:TimeSpan Crm:Event |

| 事件与空间 | PTSE:takePlaceat | Crm:Event | Crm:Space |

| PTSE:hasEvent | Crm:Space | Crm:Event | |

| 事件与情感 | PTSE:hasEmotion PTSE:containEvent | Crm:Event PTSE:Emotion | PTSE:Emotion Crm:Event |

(1) 人物类

人物类(Person)是指本文的研究对象,即诗人,根据对历史人物的个人信息描述,围绕诗人人物类,面向人物所发生的事件构建诗人时空本体,人物类作为本体构建的核心,与时间类、空间类、事件类共同构成以诗人为主的时空、信息的三维语义网络,其与三者之间都存在对象属性关联关系。针对研究目的,将历史人物研究中的社会关系归入事件类别的具体内容信息中,强调诗人的作品与作品所能表达的个人情感倾向,因此人物类别的信息均为数据属性,主要包括人物的名字、朝代、民族、字、号、作品、作品风格、历史评价等。其中,由于字与号作为诗人独有的信息标识,因此为了消除同名异议的现象,选取“名字+字+号”的方式作为主码确定具体人物。

(2) 时间类

时间类(TimeSpan)指诗人在世的时间集合,包含抽象时间和具体时间。根据语义的划分,具体时间子类指可以用数值时间点进行描述的表示方式,如李白的出生时间为公元701年;抽象时间子类指使用抽象时间或时间段的表示方式,如李白所在朝代为唐代等。抽象时间类的数据属性主要是朝代、时间段、模糊时间等,具体时间类的数据属性主要是生时、卒时、具体时间、开始时间、结束时间。

(3) 空间类

空间类(Space)包括两个子类,分别是空间关系类(SpaceRelation)和地理位置类(Place)。由于诗人的移动路径的变化,造成同一地点可能多次反复出现的情况,因此,本文将地理位置分别以地理位置集合与空间关系来表示,地理位置将行动轨迹切片记录,空间关系将行动轨迹动态连接,以此动静结合表示诗人在空间位置上的变化。同时,由于地理位置表示可能存在古代与现代位置不符以及名称变化的情况,本文将根据诗人作品记录的位置信息核对后转换为现代地理位置表示。关于地理位置类的数据属性主要指诗人所去地方的现代地点(行政区域)、旧时地点(行政区域)、具体地点、经纬度等。例如,诗人所去具体地点为泰山,在地理位置统计中,该地旧时地点为兖州,现代地点为泰安,经纬度为(117.094 738,36.269 893)。

(4) 事件类

事件类(Event)是指诗人在世时间段中所发生的事件集合,事件因时间、空间和事件主体即人物而存在,事件蕴含的详细信息被归于数据属性中,包括事件的事件内容、事件发生所产生的诗人作品,以及事件作品所表达出的诗人经历事件后的情感倾向。

(5) 情感类

情感类(Emotion)是诗人事件作品背后包含的情感倾向,数据属性主要包括喜、悲、无三类。古诗作为中华古典文化的瑰宝,其情感变化复杂且往往与作品背后的历史事件、风土人情等息息相关。例如,《行路难·其一》中的诗句“行路难,行路难,多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”,前“悲”后“喜”,揭示了诗人感情的激荡起伏之变,最后一句否前句,表达了诗人一扫愤懑和不平,突出了诗人的自信乐观和对理想的执著追求。因此,本文的情感标注采用人工方式以保证准确度,具体由两名文学院的博士生结合诗作本身和后代名家对诗作的赏析文本人工判断,两人分开独立判定,标注一致的直接采用,不一致的经讨论后再次判定,对确有争议的诗进行剔除处理。

类内的数据属性表示类别的具体数据信息,数据属性如表3所示。

表3 核心概念类数据属性

Table 3

| 定义域 | 含义 | 数据属性 | 值域 |

|---|---|---|---|

| 人物 Crm:Person | 诗人相关的基本信息 | 名称Crm:name 性别 PTSE:gender 民族 PTSE:nation 字 PTSE:character 号 PTSE:mark 别称 PTSE:anotherName | Xsd:String |

时间 Crm:TimeSpan | 诗人相关的具体时间与抽象时间 | 所在朝代 PTSE:Dynasty 时间 PTSE:Time 生时PTSE:BirthTime 卒时 PTSE:DeathTime 开始时间PTSE:StartTime 结束时间PTSE:EndTime | Xsd:DateTime |

| 事件 Crm:Event | 诗人相关的事件具体信息 | 事件内容PTSE:Content 事件作品PTSE:EventWork | Xsd:String |

| 情感 PTSE:Emotion | 诗人相关作品的情感倾向 | 情感倾向 PTSE:EmotionalTendency | Xsd:String |

| 地理位置 Crm:Place | 诗人相关的地理位置集合 | 地点序号 PTSE:PlaceID 生地 PTSE:BirthPlace 卒地 PTSE:DeathPlace 旧时地点 PTSE:OldPlaceName 现代地点 PTSE:LivePlaceName 经纬度 PTSE:Latitude and Longitude | Xsd:String |

| 空间关系 PTSE:SpaceRelation | 诗人所在地点的轨迹变化 | 移动 PTSE:Move 停留 PTSE:Stay | Xsd:String |

3.3 诗人本体模型展示

基于已构建的概念知识体系以及对象属性和数据属性,最终形成的诗人时空本体模型共包含5个核心类、4个子类、12个对象属性关系、23个数据属性。利用Protégé对本体模型进行可视化展示,如图2所示。其中,圆形代表本体模型中的核心概念类,如人物类、时间类、空间类、事件类、情感类;实线代表本体模型中核心概念父类与子类之间的关系;虚线代表本体模型中核心概念类之间的对象属性关系。

图2

3.4 诗人本体实例数据展示

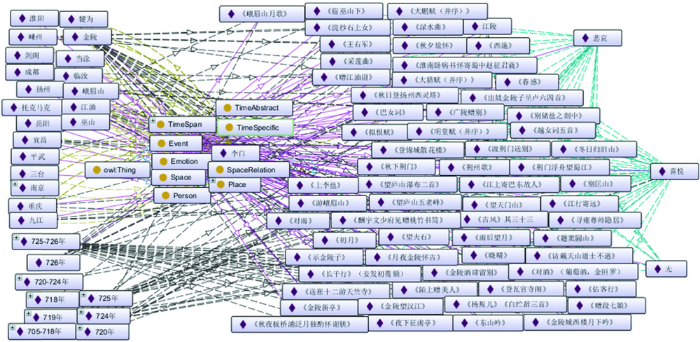

根据已构建的诗人本体模型,以李白为例,充分考虑前文构建的诗人本体模型涉及的概念类、类间关系、类内属性等提取数据作为数据源,部分实例数据的可视化结果如图3所示。

图3

3.5 诗人时空情感轨迹

本体实例化展示了李白人生经历事件的作品、时间、空间、情感之间的关联关系,但无法直观看出李白的轨迹变化及情感变化,因此,需要借助GIS工具展示李白的时空情感轨迹变化。

(1) 时空轨迹

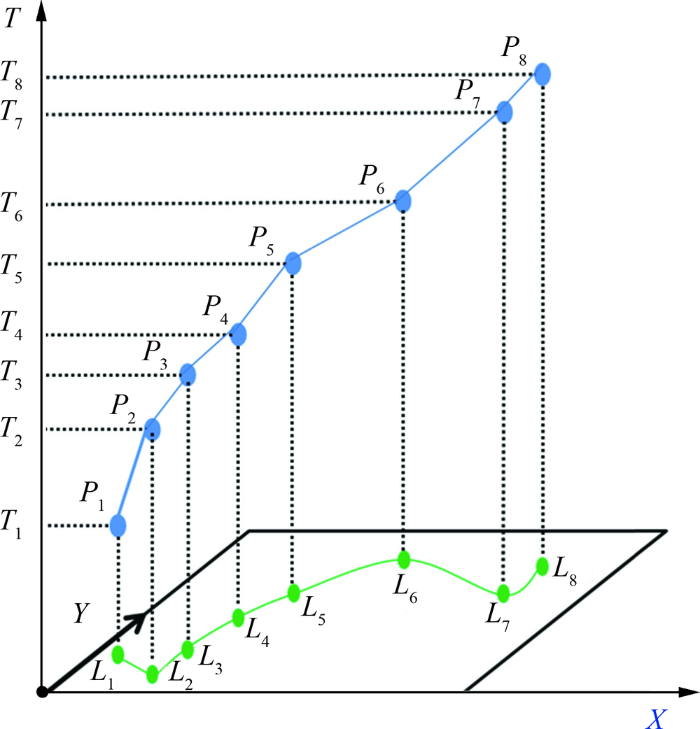

时空轨迹是针对移动对象的一组时间和空间的点序列,一般由一组组离散的点记录按照时间的先后顺序表达移动对象在某个时空下的轨迹变化[23]。时空轨迹图既可以看作随时间序列变化的空间轨迹图,又可以看作随空间位置变化的时间标记图,以三维图概括时空轨迹的两个重要元素,即时间和空间,其中,X轴和Y轴构成空间位置,T轴表示时间序列。某时间段P1-P2在XY位置平面投影的曲线图为时空轨迹点P的时空轨迹,即L1-L2,利用数学形式表示时空轨迹点P(X,Y,T,S),X表示经度,Y表示维度,T表示时间,S表示速度、方向等属性信息,也可表示该点的语义信息。与属性信息相比,该点的语义信息更具有研究的价值和意义[24]。本文中诗人的时空轨迹包含N个轨迹点,其中S包含其位置的语义信息(事件、著作、情感等),其时空轨迹的移动可表示为P1(X1,Y1,T1,S1)→P2(X2,Y2,T2,S2) →…→Pn(Xn,Yn,Tn,Sn),诗人的时空轨迹概念图如图4所示。

图4

(2) 诗人时空情感轨迹实例化

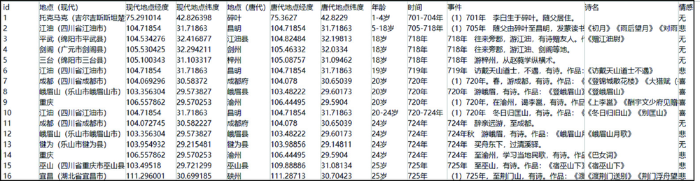

GIS支持自定义字段,字段名主要是本体模型中类的属性,包括id、地点(现代)、地点(现代)经纬度、地点(唐代)、地点(唐代)经纬度、年龄、时间、事件、诗名、情感等要素。其中,id是将李白的生平轨迹按照时间顺序排列的编号,以便于后续计算和统计;地点(唐代)是根据资料所述李白生平所经历的各个地点在唐代的名称;事件是李白在某时间段内所经历或所发生的事情;情感是指李白在某时间段内由于所经历或所发生事件而产生的重要情感倾向,部分相关信息如图5所示。

图5

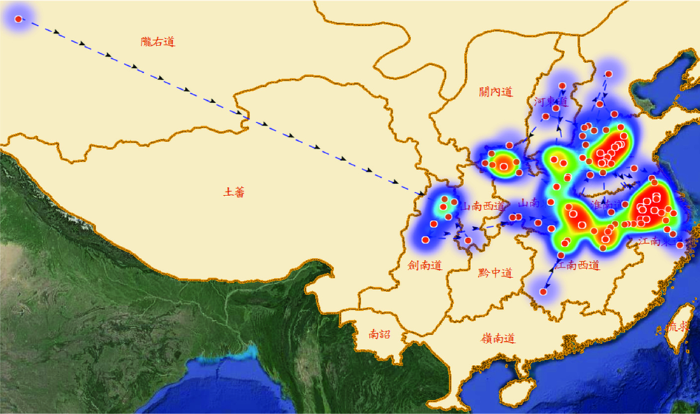

(3) 李白时空情感轨迹可视化

图6

图6

李白时空情感轨迹可视化展示

Fig.6

Visual Display of Li Bai’s Spatio-Temporal Emotional Trajectory

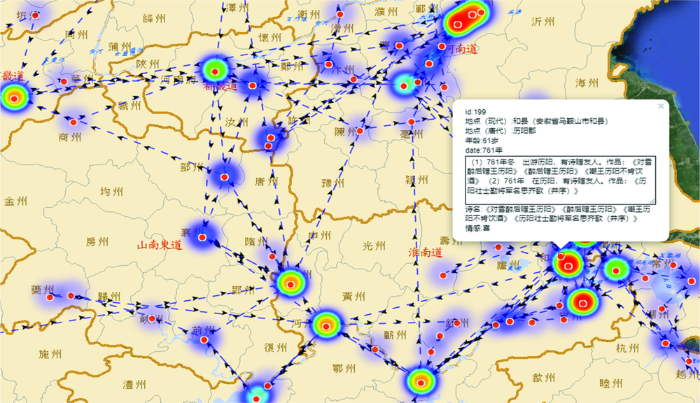

当需要查看红色节点的具体信息时,即李白在当前位置出现的时间、在此时此地发生的事件、由事件产生的事件作品以及事件作品所表达的情感倾向等,点击该红色节点,则显示相关的数据要素,如节点的id、时间、地点(唐代)、地点(现代)等属性。详细信息的标注不仅有助于文学研究者对诗人有更深层次的研究,也有利于普通用户对古诗文学作品进行便捷的查看和理解,李白时空情感轨迹的知识展示如图7所示。

图7

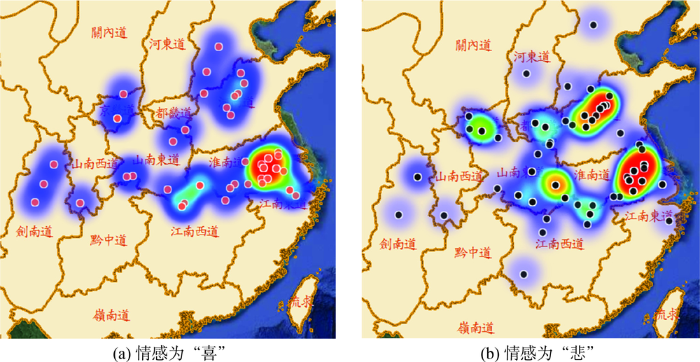

李白所在位置的标注对应出现在该地的时间,由事件的变化产生了时空轨迹的变化,事件的结果反映在带有情感倾向的事件作品中。根据数据整理的作品信息,对李白的时空情感进行梳理,情感为“喜”的用红色节点展示,情感为“悲”的用黑色节点展示。为了直观表达李白的情感轨迹与时空轨迹的联系,同时用热力图对情感的聚集程度进行可视化,如图8所示。

图8

4 结果分析

本文对李白的本体模型和时空情感轨迹进行了较为详细的统计分析与可视化研究。而对于文学界或史学界关于李白本身就存争议的相关问题,如李白的出生一为“碎叶说”,一为“江油说”,以及李白是否到达过青城山等并非本文研究的重点,在此不作过多阐述。

4.1 时空轨迹分析

表4 李白时空轨迹分析

Table 4

| 方位 | 时间 | 地点 | 代表诗作 |

|---|---|---|---|

| 东 | 公元747年 | 台州(天台山) | 《登高丘而望远》 |

| 南 | 公元759年 | 永州(九嶷山) | 《悲清秋赋》 |

| 西 | 公元720年/公元724年 | 罗目(峨眉山) | 《峨眉山月歌》 |

| 北 | 公元752年 | 幽州 | 《出自蓟北门行》 |

表5 李白生平轨迹频次统计(频数>5)

Table 5

| 地点 | 时间(年) | 轨迹频数 |

|---|---|---|

| 金陵(今江苏省南京市) | 725-726、747、747-748、749-750、754、754、754、755、756、761 | 10 |

| 当涂(今安徽马鞍山当涂县) | 725、739、748、750、754、755、756、761、761-762、762 | 9 |

| 广陵(今江苏省扬州市) | 726、726、739、746-747、748、754、754、755 | 8 |

| 安陆(今湖北省孝感市) | 727、729、729-730、732、732-733、734、737、739 | 8 |

| 任城(今山东省济宁市任城区) | 740、741、744、745、746、750、751 | 7 |

| 寻阳(今江西省九江市) | 725、750、756-757、757、757-758、760、761 | 7 |

| 江夏(今湖北省武汉市) | 728、734、739、757、758、759、760 | 7 |

| 鲁郡(今山东省济宁市兖州区) | 741、744、745、745、745-746、746 | 6 |

| 洛阳(今河南省洛阳市) | 731-732、736、736、744、753 | 5 |

| 宣城(今安徽省宣城市) | 753、754、755、756、761 | 5 |

由图6及表5可以看出,李白的一生主要游历于河南道(鲁郡)、江南东道和淮南道的交界处(金陵、当涂、广陵)、淮南道和山南东道的交界处(安陆)、京畿道(长安)等,表现出广泛分布局部聚集的特征。通过事件对比,这些地点或是名山大川所在地,或是其出入仕途所在地,或是其娶妻生子所在地,与李白的生平事件经历相吻合。青年时期的游历生活使李白更多地停留在风景之地,事件作品也大多与景致生活有关;中年时期的李白入朝为官,所到之地集中于京畿道、河南道、淮南道以及江南东道北部等地区,这些也是李白一生轨迹最频繁的地点,李白创作的多首事件作品多与个人情感抒发有关;老年时期的李白经历安史之乱,仕途坎坷,在金陵、宣城、浔阳、江夏、巴陵一带,其事件作品数量也达到了生平创作之最。表4显示李白在东、南、西三个方向上均是寻访名山、游览古迹,相关作品也多与名山有关,而唯独于公元752年向北去了幽州(核心区域为今北京)。幽州是唐朝时期著名的边防地点,时年三月因安禄山发20万兵击契丹未果,李白决心北上幽州,在途中有诗《留别于十一兄逖裴十三游塞垣》赠友表露自己的意图。到了幽州之后,李白写下了《幽州胡马客歌》《北风行》等揭露和抨击安禄山于北方制造民族矛盾、挑起战争的罪行。可以说,诗人李白率先拉响了安史之乱的警报[27]。

4.2 时空情感分析

诗词作品反映了李白当时的情感倾向,而在同一时间(年)可能会去往不同地方,以至于同一年的情感倾向可能相反。地点也是如此,不同时间去往同一地点所作诗词的情感倾向也可能不同。通过对情感轨迹的分析可以得出李白在不同时间、不同空间情况下的情感倾向。

(1) 空间维度情感轨迹分析

从李白情感轨迹对应的事件作品创作位置发现,其在空间上集中于两条路径,分别是“兖州-洛阳-长安(今西安)”和“金陵(今南京)-浔阳(今九江)-江夏(今武汉)-巴陵(今岳阳)”,对李白的事件作品所反映的情感倾向进行统计,其中“喜”与“悲”发生地点的频次前5如表6所示。

表6 基于空间的情感倾向频次统计Top5

Table 6

| 地点 | 频次 | 情感 | 地点 | 频次 | 情感 |

|---|---|---|---|---|---|

| 当涂 | 4 | 喜 | 金陵(今南京) | 9 | 悲 |

| 溧阳 | 3 | 喜 | 广陵(今扬州) | 7 | 悲 |

| 江夏(今武汉) | 3 | 喜 | 安州(今安陆) | 5 | 悲 |

| 杭州 | 2 | 喜 | 当涂 | 5 | 悲 |

| 泾县 | 2 | 喜 | 兖州 | 5 | 悲 |

李白在当涂可谓“喜”“悲”参半,究其原因是早年李白曾多次游览当涂县及周边城市,陶醉在当涂的山河美景之中,曾写下《望天门山》《故孰十咏》《横江词》等名篇;晚年无依无靠,穷困潦倒,抱病乘舟投奔族叔当涂令李阳冰,且在金陵李白多次送别友人,故其在金陵的诗作情感也较为悲伤。李白的“喜”地除当涂外,还有江城武汉等。李白多次游览黄鹤楼,开元十八年(730年)在此曾送别好友孟浩然,写下名篇《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,此时正值开元盛世,国家太平,又值烟花三月春意正浓,因此,友人虽要远离,但其心情仍是相当愉悦的。唐肃宗乾元二年(759年),李白在流放夜郎中遇赦,在江夏逗留时遇到了长安故人时任南陵县令的韦冰,此时刚遇大赦,又骤逢故人,因此惊喜异常,写下了著名政治抒情诗《江夏赠韦南陵冰》。

李白的作品多以描述山水和抒发个人对事件的情感为主,其情感背后的事件发生地点成为作品的空间布局之一,其不拘一格的性格也致使李白的创作地点呈现总体分散的特征。

(2) 时间维度情感轨迹分析

按照时间序列,对李白作品反映的“喜”与“悲”情感倾向进行频次统计,其中频次前5如表7所示。显而易见,李白的“喜”多集中于青年和晚年时期,“悲”多集中于中晚年时期。李白青年时(720年、725年)曾访峨眉山、天门山、庐山等寻仙问道,通过对山景的描写,抒发了自己探幽访胜的浪漫情怀,表达了他追求纯真善美,反对虚伪丑恶的人物特征。至晚年时期(754年)“喜” “悲”参半,正是上文空间情感分析中所述在当涂、金陵等地的发生时间。而中年时期的李白(744年)多次在山中寻仙不遇,又苦于自己的政治抱负无法施展,报国无门,故诗中情感多是抑郁悲伤之情。

表7 基于时间的情感倾向频次统计Top5

Table 7

| 时间 | 频次 | 情感 | 时间 | 频次 | 情感 |

|---|---|---|---|---|---|

| 公元754年 | 3 | 喜 | 公元755年 | 7 | 悲 |

| 公元720年 | 3 | 喜 | 公元754年 | 7 | 悲 |

| 公元741年 | 2 | 喜 | 公元756年 | 6 | 悲 |

| 公元725年 | 2 | 喜 | 公元753年 | 6 | 悲 |

| 公元759年 | 2 | 喜 | 公元744年 | 6 | 悲 |

(3) 情感转折分析

从李白的一生来看,其情感波动主要由相关历史事件经历所致,由上文知其情感转折时间与地点相吻合,背后的历史事件是“安史之乱”。从整体上来看,李白的情感转折与个人经历、历史事件的结合都非常紧密,公元756年左右的前后情感转折主要是由于“安史之乱”这一事件影响。前期(753年-756年)的“哀”是因李白对“安史之乱”的预警和被捕入狱的苦闷,后期(759年)的“喜”是对朝廷收复失地及自身被赦免的喜悦。而“安史之乱”既是李白情感转折点,却也成为唐朝由盛转衰的转折点。

5 结语

本文将GIS技术应用于唐诗的相关知识组织和时空分析中,从“人”的角度出发将情感与时空、轨迹结合起来,通过古诗文本获取诗人情感倾向,最终完成对诗人李白的本体构建和时空情感轨迹分析。对比传统的人文研究,本文利用本体技术、GIS技术对诗人的时空数据进行组织、管理、分析,不仅有利于普通用户或读者便捷查询、了解诗人的时空状态、相关事件及情感倾向,也有利于文学研究者获得更加全面、动态的信息,为相关领域的研究提供了新思路和新方法,具有一定的通用性。相关的分析结果则反映了诗人的时空情感轨迹深受历史背景的影响,与当时的经济、政治、文化等环境存在着紧密联系。未来的研究将基于本研究的基础进一步延伸,从宏观角度,加大对其他诗人的数据资源组织,并对多位诗人的时空轨迹情感进行联合分析,以期发现背后更深层次的隐性知识;从微观角度,进一步加强对诗人时空情感轨迹的挖掘力度,如在情感维度,本文只考虑了“喜”“无”“悲”三种倾向,将“乐观”“积极”等情感都认定为“喜”,而将“郁闷”“落寞”“孤寂”等情感都认定为“悲”,后续将考虑更细粒度的情感分析。

作者贡献声明

高劲松:提出研究思路,修改论文;

张强:设计研究方案,进行实验,论文起草和定稿;

李帅珂,孙艳玲:采集数据;

周树斌:修改论文。

利益冲突声明

所有作者声明不存在利益冲突关系。

支撑数据

支撑数据由作者自存储,E-mail:zhangqiang_dh@163.com。

[1] 张强. Li Bai trajectory event data.csv. 李白情感轨迹事件数据.

[2] 张强. Li Bai emotional data-happy.csv. 李白情感数据-喜.

[3] 张强. Li Bai emotional data-sad.csv. 李白情感数据-悲.

[4] 张强. Li Bai emotional data-none. 李白情感数据-无.

参考文献

数字人文视域下文化遗产众包研究综述

[J].

Review of Cultural Heritage Crowdsourcing in the Domain of Digital Humanities

[J].

人文计算与数字人文:概念、问题、范式及关键环节

[J].

Humanity Computing and Digital Humanities: Concept, Problem, Paradigm and Key Step

[J].

A Genealogy of Digital Humanities

[J].DOI:10.1108/00220411111124550 URL [本文引用: 1]

数智时代的知识组织方法在历史地理信息化中的应用初探——兼论图情领域与人文研究的跨学科融合范式

[J].

The Use of Knowledge Organization in Historical Geography Informatization in Digital Intelligence Era: Paradigms of the Interdisciplinary Integration of Library and Information Science with Humanities

[J].

让中华文化展现永久魅力和新时代风采

[EB/OL]. [

Let Chinese Culture Show Its Permanent Charm and New Era Style

[EB/OL]. [

面向数字人文的古诗文本情感术语抽取与应用研究

[J].

Sentiment Term Extraction and Application of Chinese Ancient Poetry Text for Digital Humanities

[J].

The Evolution of Protégé: An Environment for Knowledge-Based Systems Development

[J].DOI:10.1016/S1071-5819(02)00127-1 URL [本文引用: 1]

基于对象-事件的文物时空数据模型构建研究

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2021.06.008

[本文引用: 1]

[Purpose/Significance] The process of excavation, management, and research of cultural relics produced a wealth of spatio-temporal data.With the help of the characteristics of cultural relics, such as time-space and attributes, a spatio-temporal data model can be constructed to express the entire process of cultural relics changes.Grasp the changing dynamics and laws of cultural relics and promote the management and protection of cultural relics.[Methods/Process] Based on the analysis of temporal and spatial characteristics and temporal and spatial changes of cultural relics, an event-object-based temporal and spatial data model was proposed, and bronze ware was selected as the analysis object to establish its temporal and spatial expression model.[Results/Conclusions] The model can express the changes in the temporal and spatial information of bronzes.The temporal and spatial database which was established can query the temporal and spatial information of bronzes and extract some event information that affected the changes.Combining with temporal and spatial visualization tools, it is beneficial to better Management and protection of cultural relics.At the same time, it also provided a certain foundation for cultural relic knowledge discovery and knowledge service, and had certain theoretical and practical significance.

Research on the Construction of Object-Event-Based Spatio-Temporal Data Model of Cultural Relics

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2021.06.008

[本文引用: 1]

[Purpose/Significance] The process of excavation, management, and research of cultural relics produced a wealth of spatio-temporal data.With the help of the characteristics of cultural relics, such as time-space and attributes, a spatio-temporal data model can be constructed to express the entire process of cultural relics changes.Grasp the changing dynamics and laws of cultural relics and promote the management and protection of cultural relics.[Methods/Process] Based on the analysis of temporal and spatial characteristics and temporal and spatial changes of cultural relics, an event-object-based temporal and spatial data model was proposed, and bronze ware was selected as the analysis object to establish its temporal and spatial expression model.[Results/Conclusions] The model can express the changes in the temporal and spatial information of bronzes.The temporal and spatial database which was established can query the temporal and spatial information of bronzes and extract some event information that affected the changes.Combining with temporal and spatial visualization tools, it is beneficial to better Management and protection of cultural relics.At the same time, it also provided a certain foundation for cultural relic knowledge discovery and knowledge service, and had certain theoretical and practical significance.

顾及时空特征的地理知识图谱构建方法

[J].

Spatiotemporal Features Based Geographical Knowledge Graph Construction

[J].

基于众包的古琴名人时空信息采集与移动轨迹时空分析

[J].

DOI:10.12082/dqxxkx.2019.180575

[本文引用: 1]

古琴是中华民族的古老乐器,知名的古琴名人流传至今,但是由于古代历史书籍匮乏、记录不完整性以及古今地名歧义性等原因,导致无法收集完整的古琴名人移动轨迹数据。本文基于众包思想,构建基于WebGIS的古琴名人时空信息采集系统,着重解决古琴名人轨迹数据库和知识数据库的构建。基于众包数据,古琴名人时空信息采集系统对古琴名人轨迹进行可视化查询,动态展示古琴名人的二维与三维轨迹,并结合古琴知识图谱,实现古琴名人相关信息的智能化查询。古琴名人轨迹点时空核密度分析结果显示古琴名人移动轨迹与中国历史人口迁移趋势一致,且古琴名人倾向于停留在具有浓厚文化气息的历史名城与山水之地,从而有利于古琴文化的传承与发展。本文所采用的方法不仅可用于古琴名人,同样适用于其他历史名人或移动物体的轨迹采集。

Spatiotemporal Analysis of the Trajectories of Guqin Celebrities Based on Crowdsourcing Data

[J].

DOI:10.12082/dqxxkx.2019.180575

[本文引用: 1]

古琴是中华民族的古老乐器,知名的古琴名人流传至今,但是由于古代历史书籍匮乏、记录不完整性以及古今地名歧义性等原因,导致无法收集完整的古琴名人移动轨迹数据。本文基于众包思想,构建基于WebGIS的古琴名人时空信息采集系统,着重解决古琴名人轨迹数据库和知识数据库的构建。基于众包数据,古琴名人时空信息采集系统对古琴名人轨迹进行可视化查询,动态展示古琴名人的二维与三维轨迹,并结合古琴知识图谱,实现古琴名人相关信息的智能化查询。古琴名人轨迹点时空核密度分析结果显示古琴名人移动轨迹与中国历史人口迁移趋势一致,且古琴名人倾向于停留在具有浓厚文化气息的历史名城与山水之地,从而有利于古琴文化的传承与发展。本文所采用的方法不仅可用于古琴名人,同样适用于其他历史名人或移动物体的轨迹采集。

重绘中国文学地图的方法论问题

[J].

Methodological Issues in Redrawing the Map of Chinese Literature

[J].

文学地理学:基于“空间”之维的理论建构

[J].

Literary Geography: Theoretical Construction from the Perspective of “Space”

[J].

基于GIS的中国历代诗词地名提及的时空格局与归因

[J].

The Spatio-Temporal Patterns and Causes of Place-names Mentioned in Chinese Ancient Poetry Based on GIS

[J].

诗人地理分布的时空维度与关系性研究——以《晚晴簃诗汇》为例

[J].

The Temporal and Spatial Dimensions and Relational Research of the Study on the Geographical Distribution of Poets——Take the WanQingYiShiHui as an Example

[J].

历史文化名人游学足迹知识图谱的构建与可视化

[J].

Construction and Visualization of Knowledge Graph on Study Tour Tracks of Historical Cultural Celebrities

[J].

Modeling and Querying Provenance by Extending CIDOC CRM

[J].DOI:10.1007/s10619-009-7059-2 URL [本文引用: 1]

时空轨迹聚类方法研究进展

[J].

DOI:10.11820/dlkxjz.2011.05.002

[本文引用: 1]

A trajectory is a sequence of the location and timestamp of a moving object. It is not only an important type of spatio-temporal data, but also a critical source of information. Extracting patterns from different trajectory data can help people understand the drives and outcomes of individual and collective spatial dynamics, such as human behavior patterns, transport and logistics, emergency evacuation management, animal behavior, and marketing. Recently, a larger number of trajectory data are available for analyzing the temporal and spatial pattern, as the result of the improvements of tracking facilities and sensor networks. Therefore, clustering analysis needs to be used to find the implicit patterns in it. Based on the characteristics and the similarity measurements of trajectory data, this paper reviewed the research progresses in trajectory clustering methods. Firstly, the significance of research on trajectory data and its clustering methods was presented. Then the definition, models as well as several visualization methods of trajectories were summarized. After that, the authors classified the existing trajectory clustering methods into 6 main categories according to the similarity measurement of them, and analyzed each of the trajectory clustering methods, along with their respective pros and cons by category. Finally, some research challenges and future directions were discussed.

Review of the Research Progresses in Trajectory Clustering Methods

[J].

DOI:10.11820/dlkxjz.2011.05.002

[本文引用: 1]

A trajectory is a sequence of the location and timestamp of a moving object. It is not only an important type of spatio-temporal data, but also a critical source of information. Extracting patterns from different trajectory data can help people understand the drives and outcomes of individual and collective spatial dynamics, such as human behavior patterns, transport and logistics, emergency evacuation management, animal behavior, and marketing. Recently, a larger number of trajectory data are available for analyzing the temporal and spatial pattern, as the result of the improvements of tracking facilities and sensor networks. Therefore, clustering analysis needs to be used to find the implicit patterns in it. Based on the characteristics and the similarity measurements of trajectory data, this paper reviewed the research progresses in trajectory clustering methods. Firstly, the significance of research on trajectory data and its clustering methods was presented. Then the definition, models as well as several visualization methods of trajectories were summarized. After that, the authors classified the existing trajectory clustering methods into 6 main categories according to the similarity measurement of them, and analyzed each of the trajectory clustering methods, along with their respective pros and cons by category. Finally, some research challenges and future directions were discussed.

基于HBase的面向语义单元的室内移动对象索引

[J].

DOI:10.3724/SP.J.1047.2017.00307

[本文引用: 1]

随着室内定位技术的广泛应用,传感器记录了大量室内移动对象的位置数据,而索引技术作为移动对象数据分析的基础工作也得到越来越多的研究。已有索引技术多是针对室外空间的移动对象,不能支持室内移动对象数据的三维立体性、轨迹的复杂性、随机性等特点,这些索引技术也仅仅关注了移动对象的位置信息,忽略了语义信息,不能有效地支持室内移动对象的管理和分析,并且当面对海量的移动对象数据时,这些架构在传统关系型数据库上的索引都存在性能瓶颈问题。因此,本文提出了面向语义单元的移动对象表达模型,利用语义单元将室内移动对象的位置语义化,设计了SCoII (Semantic Cell Oriented Indoor moving objects Index)索引结构对室内移动对象的历史数据进行索引,能够有效支持语义粒度上的时空范围查询、移动对象语义轨迹查询。索引基于HBase实现,能够适应大规模的并发更新与查询,具有良好的规模扩展性,规避了大数据给传统数据库带来的性能瓶颈问题,实验证明其具有良好的更新和查询性能。该索引的实现方便了基于语义的室内移动对象分析和数据挖掘工作,为今后的分析工作奠定了基础。

Semantic Cell Oriented Indoor Moving Objects Index Based on HBase

[J].

DOI:10.3724/SP.J.1047.2017.00307

[本文引用: 1]

随着室内定位技术的广泛应用,传感器记录了大量室内移动对象的位置数据,而索引技术作为移动对象数据分析的基础工作也得到越来越多的研究。已有索引技术多是针对室外空间的移动对象,不能支持室内移动对象数据的三维立体性、轨迹的复杂性、随机性等特点,这些索引技术也仅仅关注了移动对象的位置信息,忽略了语义信息,不能有效地支持室内移动对象的管理和分析,并且当面对海量的移动对象数据时,这些架构在传统关系型数据库上的索引都存在性能瓶颈问题。因此,本文提出了面向语义单元的移动对象表达模型,利用语义单元将室内移动对象的位置语义化,设计了SCoII (Semantic Cell Oriented Indoor moving objects Index)索引结构对室内移动对象的历史数据进行索引,能够有效支持语义粒度上的时空范围查询、移动对象语义轨迹查询。索引基于HBase实现,能够适应大规模的并发更新与查询,具有良好的规模扩展性,规避了大数据给传统数据库带来的性能瓶颈问题,实验证明其具有良好的更新和查询性能。该索引的实现方便了基于语义的室内移动对象分析和数据挖掘工作,为今后的分析工作奠定了基础。

“人生得意须尽欢”——试论李白的快乐主义生命观

[J].

“Enjoy Life Every Chance You Get”: The Hedonist Life View of Li Bai

[J].